健康中国,营养先行!

2022年5月第3周是第8个全民营养周,

今年的主题是

“会烹会选,会看标签”,

今天跟大家分享一下蛋白质类的食物选择,

手把手教你怎么吃最健康。

蛋白质是生命存在的形式,是生命活动过程中最重要的物质基础,也是机体极为重要的必需营养素。

正常成人体内,蛋白质的含量约为体重的16%,蛋白质具有构成机体组织如肌肉、构成机体多种生理活性物质如酶、激素等,以及提供能量等多项重要功能;机体缺乏蛋白质时会导致蛋白质缺乏性疾病,尤其对幼儿,严重缺乏时甚至导致死亡。因此,合理补充蛋白质对机体至关重要!

2013年中国居民膳食营养素参考摄入量推荐:成年男性蛋白质推荐摄入量为65克/天,女性为55克/天(按照《中国居民膳食指南》推荐的食物量是完全能够达到的哦!)。

食物中的蛋白质主要来自于动物性食物,如畜禽瘦肉、鱼类、虾、蛋类、奶类等,以及豆类、谷类、坚果等植物性食物;

其中畜禽瘦肉、鱼类、虾、蛋类、奶类及大豆中的蛋白质所含必需氨基酸种类齐全,比例适宜,数量充足,能够很好地被机体利用,被叫做优质蛋白。

肉类包括禽、畜、鱼虾等,蛋白质含量15%-20%左右,是优质蛋白质的重要来源。但是,不是所有的动物蛋白都是优质蛋白哦,比如猪蹄、猪皮等含有的胶原蛋白就不是优质蛋白,不能很好地被人体吸收利用。

鱼虾等水产类脂肪含量相对较低,且含较多的不饱和脂肪酸,有利于预防心脑血管疾病,每周最好吃鱼2次,有条件适当选择深海鱼。禽类脂肪含量也相对较低,脂肪酸组成也优于畜类。畜肉脂肪含量相对较高,尽量选择瘦肉。

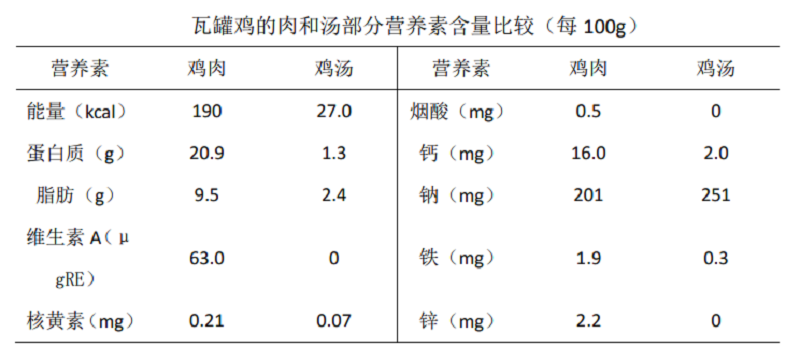

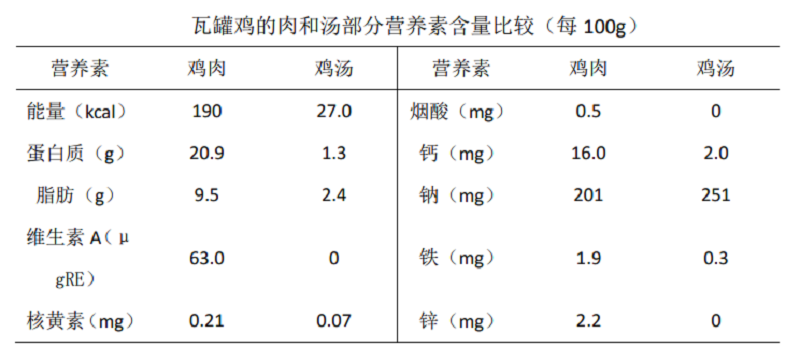

此外,我们要选择新鲜肉类,避免腌制及过度加工的肉类,如腊肉、香肠、火腿等;烹调方式首选蒸、煮、炖、拌、烧、熘等,避免油炸和烧烤;还有非常重要的一点,补充蛋白质要吃肉而不是只喝汤哦!

中国居民膳食指南(2022)建议:每周吃鱼2次或300-500克,畜禽肉300-500克。日常食用的蛋类有鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋、鸽子蛋等,蛋的营养价值大致相同,蛋白质含量13%左右,也是优质蛋白质的重要来源。鸡蛋是经常食用的蛋类,营养丰富,蛋黄是鸡蛋营养素种类和含量集中的部位,不能丢弃。生鸡蛋的蛋白质不易消化吸收,且生蛋清中含抗生物素蛋白和抗胰蛋白酶物质,影响生物素的吸收和蛋白质的消化,因此生吃鸡蛋是不可取的。烹调方式可采用煮、炒、煎、蒸等方法。

吃鸡蛋小贴士:不吃生鸡蛋,不喝生蛋清,不弃蛋黄。

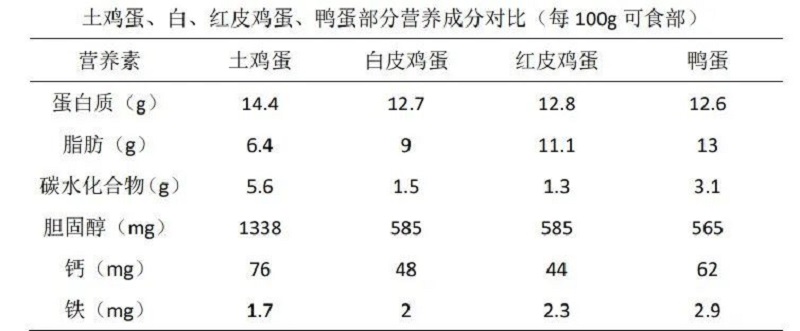

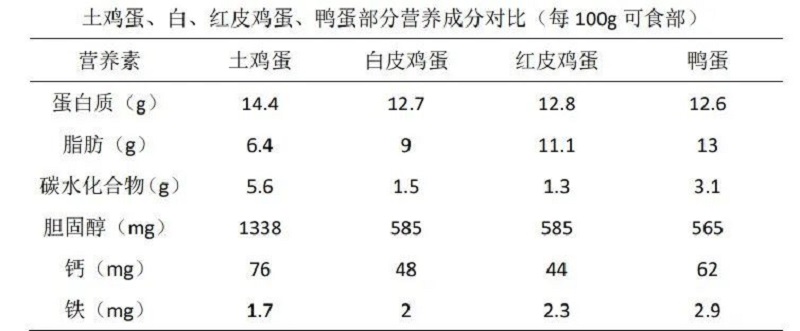

关于吃蛋,大家一直有很多疑问,比如土鸡蛋比洋鸡蛋有营养?红皮鸡蛋比白皮鸡蛋好?鸭蛋比鸡蛋更健康?真相如何,看这里:

从上表可以看出,各类蛋的蛋白质等营养成分含量没有太大区别,但是土鸡蛋胆固醇是普通鸡蛋和鸭蛋的2倍以上,因此对于肥胖以及高血压、冠心病等慢性病的患者更适合选择洋鸡蛋和鸭蛋。总体来看,各类蛋之间营养素的细微差别对于我们的生理需要量而言,没有太大影响,因此大家根据自己的生活习惯,选择最方便最容易买到的蛋类就可以了。

中国居民膳食指南(2022)建议:每周吃蛋类300-350克。

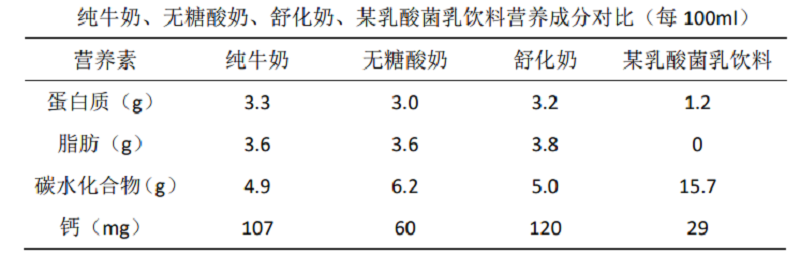

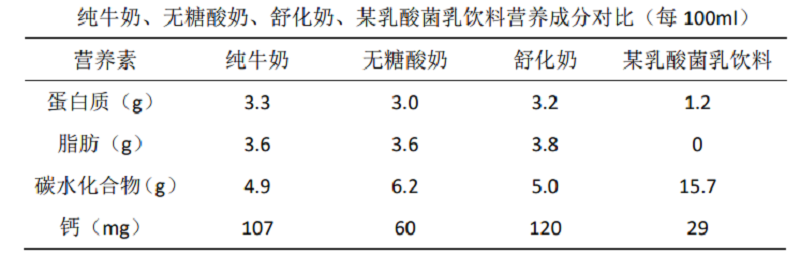

奶类富含优质蛋白质和钙。常见奶源包括牛奶、马奶、羊奶、驼奶等,其中大家最常食用的是牛奶;鲜奶加工后可制成液态奶、酸奶、奶酪、奶粉、炼乳等奶制品。不同的奶制品具有不同的风味,大家可根据自己的喜好选择不同的奶类,对于乳糖不耐受的人可以选择发酵酸奶或不含乳糖的舒化奶等;值得注意的是,市售的乳饮料不是奶,大家选购的时候要注意阅读食品标签,看准食品名称!

中国居民膳食指南(2022)建议:每天摄入奶及奶制品300-500克。大豆包括黄豆、青豆和黑豆。豆制品种类繁多,通常分为非发酵豆制品和发酵豆制品两类。非发酵豆制品如豆浆、豆腐、豆花、豆腐干等,发酵豆制品如豆腐乳、豆豉等。豆制品的选择可以经常更换,比如早上喝豆浆,中午和晚上选择豆腐、豆干、豆芽等,既可变换口味,又能满足营养需求。

中国居民膳食指南(2022)建议:每周吃大豆制品105-175克,经常换着花样吃。

总结以下各优质蛋白质类食物的选择:

★肉类:选择精瘦肉,畜肉和禽肉交替食用,每周2次鱼虾类,总量每天100-150克;

★蛋类:每天1个鸡蛋,亦可选择鸭蛋,3个鸽子蛋、5个鹌鹑蛋相当于1个鸡蛋;

★奶类:每天吃奶类300-500克,可选择1盒牛奶+1盒酸奶;

★大豆及制品:换着花样吃豆制品,每天选择350毫升豆浆或100克豆腐或50克豆腐干。

东方膳食模式来了!手把手教你怎么吃最健康

很多人可能没有注意到,新的膳食指南的一大亮点,就是推出了“中国平衡膳食模式”,或者叫“东方膳食模式”。

所谓膳食模式,就是一个地区、一个民族、一个国家膳食的整体特点。它综合了一段时间内食物摄入的概貌,也就是膳食中所有食物的品种、数量和比例,从而反映出当地的营养摄入状态,也能预测人们容易罹患什么样的疾病。膳食模式是长期形成的,与各地的自然资源、经济水平、文化传统、健康意识和营养知识水平等密切关联。过去,我们听到的“地中海膳食模式”“DASH膳食模式”“日式膳食”等等,都是国外的一些健康膳食模式,似乎健康饮食都在遥远的大洋彼岸。其实,中华民族自古以来就有很强的饮食健康意识,各地也有很多有益健康的饮食传统。只不过,在经济发达之后,不健康吃法占据了餐饮的主流,大鱼大肉、大油大盐似乎成了理所当然的美食追求,而很多民间的健康饮食传统却被遗忘了。《中国居民膳食指南(2022)》,既纳入了北方地区适度摄入全谷杂豆和薯类的传统,又汇集了东南沿海地区丰富水产品、多样化蔬菜和摄盐量较低的膳食优势,并加入了近年来鼓励摄入奶类食物的成果。北方地区传统主食富含全谷杂豆和薯类,并非只有大米白面。小米(稷、粟)和大黄米(黍)是数千年来的北方主食作物。在玉米、甘薯和马铃薯传入中国之后,很快就成为重要的主食补充。西北地区居民习惯于食用各种小杂粮,如莜麦(裸燕麦)、大麦、青稞、荞麦等,红小豆、绿豆、芸豆、豌豆等杂豆也是主食材的重要补充。大量研究确认,在主食中适当增加全谷杂豆,替代白米白面,有利于降低肥胖、糖尿病、脂肪肝、高血压、冠心病等多种疾病风险,降低全因死亡率,有利于健康长寿。北方地区可见各种颇有健康特色的杂粮吃法。比如莜面条、莜面卷、莜面鱼鱼、莜面饺子、荞麦面、荞麦粑、荞麦碗托等西北风格的特色小吃深受欢迎,已成为著名的餐饮美食;二米饭(小米和大米)、小米粥、玉米碴粥、玉米饼、小米煎饼等是北方人的家常食物;八宝粥、紫米粥、芸豆粥、绿豆粥、豌豆黄、芸豆卷、烤红薯等名列老北京美食;加入豌豆粉、芸豆粉等制作的杂豆面条是华北地区的传统食物;高粱米和玉米做的“水饭”是东北地区喜爱的夏季主食。由于水稻的高产特性,也由于经济发达和相对富裕,使南方人对主食的精制程度有了更高追求,吃的全谷杂粮相对少一些。但是,南方地区水网纵横、气候温润、物产丰富,带来了多样化的食材供应,能吃到更多的绿叶蔬菜、时令鲜果和鱼虾水产,获得更为丰富的微量营养素供应,以及更充足的omega-3脂肪酸。和传统蔬菜摄入量较少的北方地区相比,江南饮食特别重视蔬菜品种的丰富性。“三天不吃青,两眼冒金星”,形象道出了当地居民对新鲜绿叶蔬菜的喜爱程度。同时,江浙地区和华南地区的口味相对较淡,烹调用盐量低于北方地区,有利于降低心脑血管疾病的风险。这些地区还擅长烹调少油美食,如烫青菜、白灼虾、清蒸鱼、白斩鸡等吃法,充分利用新鲜天然食材的优势,能够在少油少盐的基础上得到充分的美味享受。我国居民擅长烹调食用各种豆制品,也喜爱多种坚果和油籽食物。东北的豆制品香气浓郁,是植物蛋白和钙的好来源。老北京人爱用富含钙铁锌元素和维生素E的芝麻酱,拌凉面、拌凉菜、做饼、做蘸料时加一勺,正好能满足每天10克坚果油籽的要求。大部分地区用植物油作为烹调油,用花生瓜子做零食,提供了充足的不饱和脂肪酸。2022版膳食指南所推介的“东方膳食模式”,汇总了我国各地的传统健康饮食优势。近年来的研究发现,如果能够遵照这种健康的膳食模式,能有效降低肥胖、高血压、脑卒中、冠心病和多种癌症的风险,对健康长寿更有益处。有研究证实,这种膳食模式比国际上享有盛名的“地中海膳食模式”和“DASH膳食模式”毫不逊色,甚至更加健康。那么,这种东方膳食模式到底强在哪儿,这就是新版膳食宝塔中所推荐的食物结构。适量而多样的主食。每天有200—300克谷物,其中50—150克全谷物,加上50—100克薯类。丰富的蔬菜水果。每天300—500克蔬菜,200—350克水果,而且蔬果品种丰富,每天都吃新鲜绿叶蔬菜。少量的肉类和丰富的水产品。每周有200—300克的鱼虾类水产品,每天有大豆制品、坚果和奶类。每天吃奶类300—500克,大豆和坚果总量约35克。烹调少盐少油。每天限盐5克,限油25克。这个膳食模式推荐,既体现了中国人对传统膳食的文化自信,也符合几十年来营养科学的研究结果。它可以最好地满足国人的营养需求,同时有利于减少慢性病和癌症的发生风险。